90后“破壁者”团队上线!浙商“创二代”徐迅:年轻人应多挑大梁

2025-07-03 09:44:53 世界浙商

年轻人就要挑一个难而正确的事情,只要去做,扎根去做,总是能得到收获和成长的。

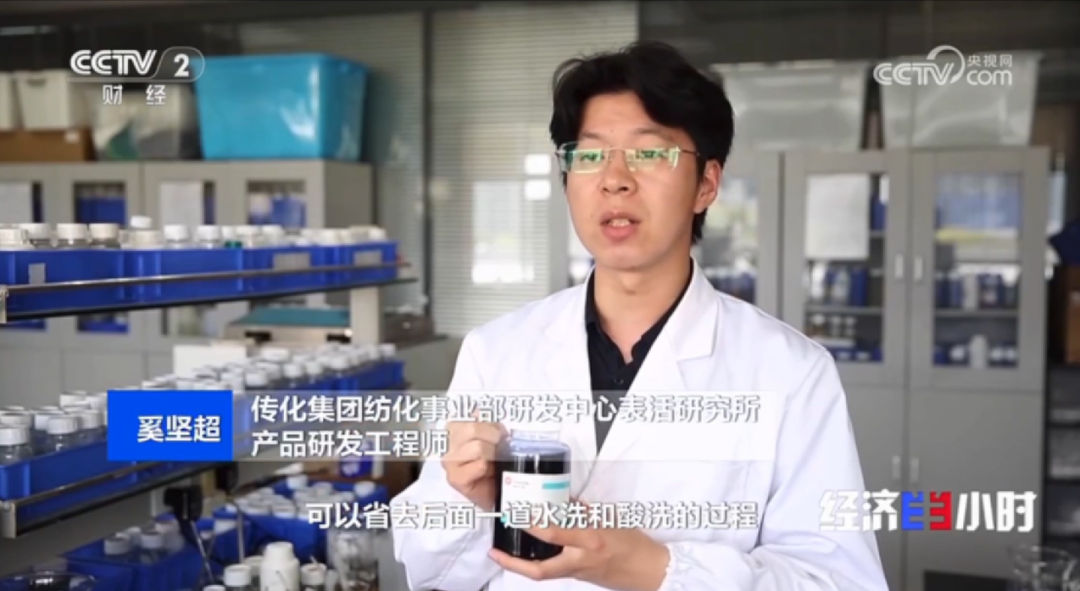

传化集团实验室内,三块看似无甚不同的布料整齐排开,正在接受一场特殊的测试:蓝色染液滴落瞬间,未处理的布料上染液凝成水珠,常规产品处理的布料扩散缓慢,而经低温低碱技术处理的面料上,染液如涟漪般迅速晕开、均匀渗透。

传化集团纺化事业部90后研发人员奚坚超和陆鸣告诉记者,这背后是他们团队所研发的低温低碱精炼剂,该试剂一举突破传统纺织行业高温高碱的工艺瓶颈,帮下游企业减少30%能耗、降低25%成本的同时,也受到海外市场的欢迎,“产品推出仅两个月,海外市场占比就冲到了40%-50%,并且在半年内,就带来了200多万元销售额的增长。”

攻克研发低温低碱精炼剂的90后团队,在原有基础上持续创新迭啃下这块“硬骨头”仅用时半年,传化集团副总裁、集团青年人才官徐迅表示:“企业的未来,需要更多这样的年轻人站上舞台中央挑大梁,用创新为传统工艺注入‘减碳提速’的新动能。”

8000+门课的“企业学堂”

创新,是根植在传化的基因里的。

犹记得,传化创业之初,一无资金、二无技术,虽聘请了“星期天工程师”,但在每次生产液体皂的最后工序中,他总会背过身、在大缸里放上一包白色粉末,液态液体皂这才变得黏稠。秘方到底是什么?传化创始人徐传化斥资2000元才从这位工程师手里买到了答案,却发现所谓的“核心材料”居然只是简单的食盐(氯化钠)。2000元买了家家户户都有的“一勺盐”,让30余年前的他们深刻意识到技术的重要性。

而后,一次又一次自主研发新产品,占领技术制高点,攻入一个又一个行业,发展一个又一个产业,不断走向领先。数据显示,近三年,传化始终保持年复合增速50%的科技投入和30%的创新投资。

“唯有坚持创新,在国内国际市场上建立自己的差异化竞争优势,才能实现更好地生存发展。”在与《浙商》杂志记者的对话中,徐迅的创新观与父辈一脉相承,但他也表示,这些投入的成效未必会像外界想象得那么快,“科技投入很像种地,不是朝夕之功,而要长期主义。”

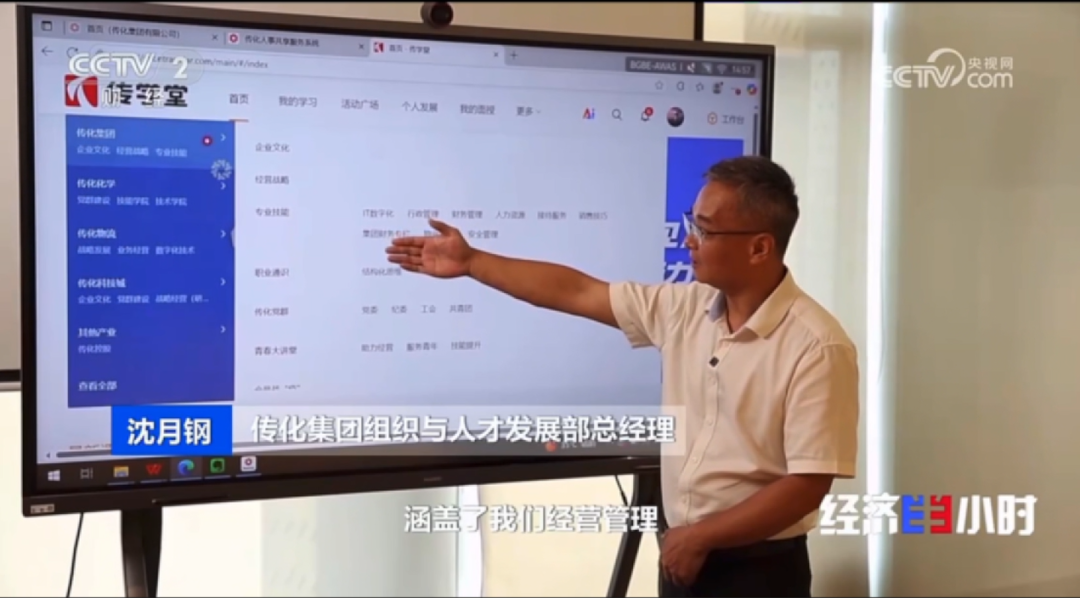

传化,就在内部搭建起一座“长期主义”企业学堂。据相关负责人介绍,“企业的产品与产线在迭代,用人需求也在同步升级。”为让年轻人跟上节奏,集团每年投入几千万元用于技能培训,同时搭建起一座拥有8000多门课程的“企业学堂”。

“课程涵盖经营管理、企业发展各个领域,特别是这几年面向AI的应用场景,我们有大量的课程包,使用率非常高,学分高的还有奖励。”传化集团组织与人才发展部总经理沈月钢滑动后台界面介绍,这套传化创设的“学分制”培养体系,正让学习成为员工的“日常习惯”。

在内部人才流动中,传化也特别开辟了“无简历”入职通道。“目前我们有60多个急招岗位,已有34人快速入职。应聘者不用投简历,因为后台已有完整档案,他只要填写‘为什么想应聘’‘到岗后有什么想法’就行。”沈月钢说。

专属导师带年轻人冲刺“破壁”

作为集团青年人才官,为了让年轻人加速成长,徐迅推动推出HIPO全球人才成长加速计划:经层层推荐筛选出的近80名学员,每人都能匹配专属导师。导师不限于纺化事业部内部,还包括其他事业板块外部导师。除了指导学员完成重点项目外,还定期带学员走出去参与重要会议与行业参访,每月一次深入交流,针对性加速学员成长和发展。

徐迅每次国内外出差,也都会从人才池挑选一名年轻人同行。“今年已经带出去十几个人了,路上聊想法、聊问题,也是一种沉浸式指导。”他说,比起老一辈“快速满足客户需求”的思路,新一代更要挖掘“原创性需求”,敢于突破行业惯性。

在这样的培养体系下,越来越多90后、95后开始挑大梁。在纺化事业部,研发中心50%以上都是95后,满怀蓬勃朝气。

陆鸣说:“制造业很需要一些新鲜血液来注入,如果你不做创新,就会落到后面。这时候创新就需要一些年轻人的冲劲,有一些新的想法。”

奚坚超说:“年轻人就要挑一个难而正确的事情,只要去做,扎根去做,总是能得到收获和成长的。”

来源:《浙商》杂志 记者 李艳霄