浙江有一批创业创新“新四军”

2024-06-23 14:51:03 世界浙商

2004年6月,一家以商人群体名字命名的期刊——《浙商》杂志,在民营经济最活跃的浙江面世。

20年来,7000多个日与夜,420余册《浙商》杂志,近2000万字,我们以纸墨书香,刻下年轮印迹,勾勒出“新大陆”的地貌,织就一卷跨越时空的浙商“清明上河图”。

《浙商》杂志创刊20年之际,倾情推出典藏版 · 光荣与梦想的故事。

回首20年,我们从科技创新、金融变革、外贸出口等10大维度来书写中国经济波澜壮阔中浙商的光荣与梦想。今天推出的是——浙江有一批创业创新“新四军”

创业创新,推动中国经济巨轮破浪前行,而民营企业集中的浙江无疑是一块崛起的高地。

如果说过去浙江经济靠的是浙江人的“敢为天下先”,那么在进入新常态后,“双创”则成为浙江经济新的增长点。以“浙商系”“海归系”“阿里系”“高校系”为代表的浙江“新四军”创业派系,诞生了不少估值在10亿美元以上的浙江企业;随着浙江创业生态的不断完善,创业园、孵化器、创投基金等“加速器”更如雨后春笋般应运而生,越来越多的“新奇特”企业在这片热土上加速涌现。

“新四军”书写双创传奇

那时,人均一间公司;那时,人均一个梦想。

2014年,“大众创业,万众创新”让一众“创客”掀起“双创”浪潮,创新创业主体在中国正式由小众走向大众。

此后,从国家政策到民间动态,似乎都在印证这个“双创”时代正在发生的巨大改变,创新创业力量逐渐演化为中国经济社会转型发展的新动力。而作为中国创新创业最为活跃的区域之一,浙江无疑是“双创”时代的主力军和先锋营。

创业“新四军”,是浙江对当地四大创业人群的形象称呼。“新四军”中,有来自浙江大学的“高校系”,有赚了“第一桶金”之后再次投身商海的“浙商系”,有从人才孵化器阿里巴巴走出来的“阿里系”,还有归国创业的“海归系”。

10年前,《浙商》杂志在记录和抒写浙江的“双创”故事中便提出:“在阿里巴巴之前,中国没有任何一家公司,能够在众多业务领域布局,促生出一个百花齐放的电子商务生态系统:网上支付、B2B、B2C、互联网金融、云计算和大数据。以上每一个近十年来生出无数创业激浪的词语,阿里巴巴都是其最初的启蒙者、忠实的倡导者和踏实的实践者。”

从这个意义上来说,阿里巴巴被许多人视为中国互联网领域的“黄埔军校”,它为这20多年来中国的互联网发展提供着源源不断的动力。

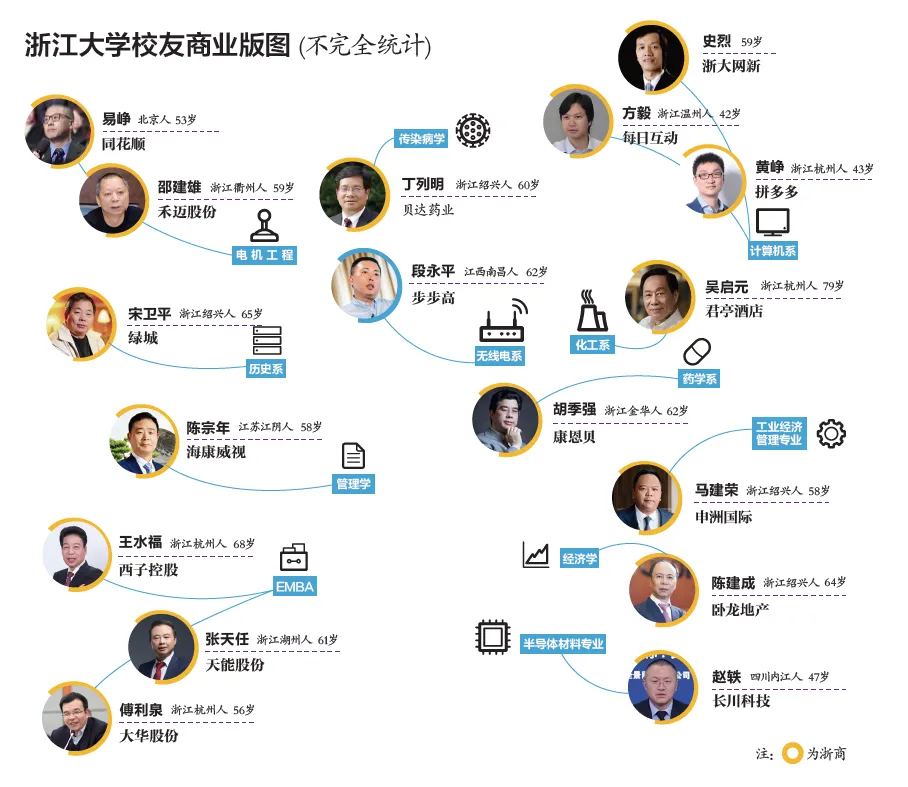

浙大校友黄峥创办的拼多多用短短六七年时间,成了8亿人在用的APP;浙大管院校友陈宗年、胡扬忠创办的海康威视,如今已经以技术创新稳坐全球安防行业领军企业,公司近5年内累计投入研发高达413.22亿。

截至2023年,“浙大系”创业者掌控290家上市公司,总市值超4.9万亿元人民币,“浙大系”上市公司从成立到上市的平均时间是9.3年。值得点赞的是,自2022年3月“专精特新”被首次写入《政府工作报告》以来,约1年时间,浙大校友上市公司中已有56家成功申报“专精特新”,占比19.31%。

海归系和浙商系也是浙江新兴产业集群化发展的主力军,涌现出一批明星项目和成功商业模式。

“新四军”创业派系不仅为浙江的经济增长做出了贡献,也为全国乃至全球的创新发展提供了动力。对此,第十二届浙江省政协副主席周国辉在接受《浙商》杂志记者采访时曾表示,由“新四军”组成的“双创”力量已成为浙江经济转型升级的重要引擎。这个庞大的“新四军”创业群体“八仙过海,各显神通”,在这期间,一些优秀的创业者抓住机遇、迅速崛起,在国内形成了一股不可小觑的创业力量,也深刻地改变了浙江在全国的创业格局。

创业的“阳光雨露”

经过“走出去”和“走进去”阶段,中国企业已经有资本在海外开设制造基地、资源开发基地和服务贸易基地,部分企业开始实施技术性收购与整合。在“走上去”时期,品牌出口导向、技术获取导向的海外投资不断出现,成为这个阶段企业出海的典型特征。

企业茁壮成长,离不开沃土的滋养。崛起的创业“新四军”虽然与浙江“敢为天下先”的创新底蕴有关,也离不开浙江的创业生态土壤。

同样在2014年,全国范围内掀起“大众创业、万众创新”浪潮之际,《浙商》杂志以“杭州离硅谷有多远”为题,起底了这片“双创”热土为何能诞生一批如阿里巴巴、海康威视等科企巨头的内在DNA。

当时采访了很多在杭创业者,在他们看来,创业这件事或许可以归结为“找人、找钱和找方向”的循环。创业者们认为,公司在哪里办公可能并不重要,重要的是创办公司的所在地,是否能为他们提供创业急需的“物资”和“服务”。

彼时,从杭州孵化出来的阿里巴巴刚刚在美国上市,越来越多的高新企业在这里加速涌现,而杭州也以市场发达、民资充沛、创投多元等优势筑起全方位培育“创客”的生态体系,被誉为“天堂硅谷”。

与硅谷自然形成科技人才汇聚之地有所不同的是,杭州具备更有中国特色的“阳光”与“雨露”:带着人为因素形成的各类孵化器、创业园,为杭州的创业者们谱写了一曲“带你飞带你走”的歌谣。可以说,它们是承载着创新任务的中坚力量,是杭州的创新地理坐标,也是杭州这个“天堂硅谷”能否成为“中国硅谷”的重要因素之一。

“我负责阳光雨露、你负责茁壮成长”,正是这句从杭州率先喊出的话,成了浙江各级政府打造创业创新生态的态度体现。而打造创业创新生态,浙江以政策先行,早在2013年5月,就已经出台《关于全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份的决定》,明确提出进一步形成有利于创新创业的体制机制。

此后几年,浙江开始密集颁布各项促进“双创”的政策,并先后提出浙商回归、四换三名、特色小镇建设、万亿产业发展战略,推动人才和产业集聚,推动创新驱动发展。很显然,浙江政府意在通过优化制度供给与服务方式,让产业链、资金链、创新链、服务链无缝对接,让创业创新门槛更低、成本更小、环境更优。

据记者了解,截至2023年,浙江共拥有8个国家级高新区、34个省级高新区,全省拥有各类科技企业孵化器和众创空间超过1100个,数量居全国前列。

创业扬帆,政策护航。浙江省政府还非常擅长发挥创新创业的“乘法效应”。以“最多跑一次”改革为突破口,浙江撬动各领域全面改革,努力在提供最优制度供给上胜人一筹,在营造最佳发展环境上先人一拍,在最大程度释放改革红利上快人一步。此外,在浙创业者能申请最高20万元的创业担保贷款。

一组组跃动的数字,折射20年间浙江创业者带领企业爬坡过坎、发展壮大之势。而这条既丰富多彩又荆棘满布的创业路,有的人黯然离场,有的人成为造富神话;更多的,是在经历了无数次狂风骤雨后,依旧投身于创业大海的人。他们勇于挑战和追求,正是可敬可佩的创业激情在这片热土上竞相迸发,才让创新成为之江大地发展最鲜明的特征,为浙江的高质量发展带来源源不断的动力。

来源:《浙商》杂志 记者 陈晓